Le 7 janvier 2025, lors de la Conférence des ambassadeurs, Emmanuel Macron a défendu la politique africaine de la France, rejetant l’idée d’un déclin de son influence sur le continent. Il a justifié le retrait des forces françaises du Sahel comme une réorganisation stratégique, non un abandon, tout en exprimant sa déception face à ce qu’il considère comme l’« ingratitude » de certains dirigeants africains, malgré l’engagement militaire français contre le terrorisme depuis 2013. Ces propos ont été violemment critiqués par le groupe LFI-NFP, qui les a qualifiés d’aveugles et de paternalistes, dénonçant un néocolonialisme inacceptable. Pour eux, affirmer que l’armée française a été déterminante pour la souveraineté des pays africains est non seulement politiquement incohérent mais également diplomatiquement dangereux. Malgré ces critiques, Macron a réaffirmé que la France restait un partenaire clé pour la souveraineté africaine et a assumé la fin de certains accords militaires, soulignant que ces retraits répondaient aux décisions souveraines des États concernés.

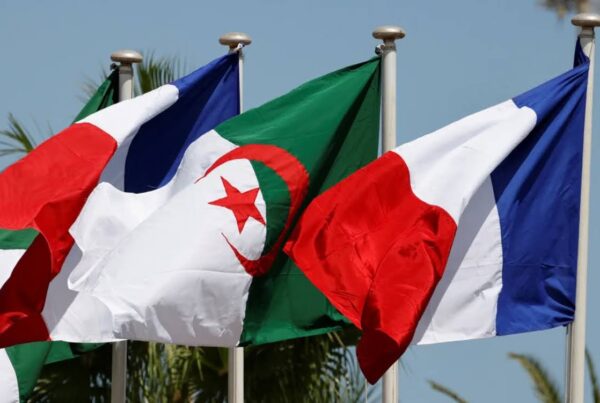

Ces divergences rappellent que la Françafrique, terme emblématique apparu dans le débat public au début des années 2000 pour désigner les relations politiques, économiques et militaires entre la France et ses anciennes colonies africaines, a été un modèle de coopération complexe et souvent controversé. En 2017, Emmanuel Macron annonçait à Ouagadougou la fin de la « Françafrique », promettant des relations franco-africaines basées sur l’égalité et le respect. Cette position, réitérée en 2023 lors du One Forest Summit, se veut celle d’un « interlocuteur neutre », à l’image de ses prédécesseurs François Hollande en 2012 et Jean-Marie Bockel, alors secrétaire d’État français, en 2008. Cependant, les annonces répétées de la fin de la « Françafrique » depuis des décennies n’ont fait que révéler l’inachèvement de la décolonisation. Les relations diplomatiques et les mémoires liées aux anciennes colonies continuent de modeler les rapports franco-africains, montrant que, plus de soixante ans après les indépendances, l’émancipation reste incomplète.

L’Héritage de la Françafrique : une réalité de conflits et de coopérations

Dans Ils savent que je sais tout : Ma vie en Françafrique, Robert Bourgi, avocat franco-libanais et figure centrale de la Françafrique, révèle son rôle dans les pratiques opaques entre la France et ses anciennes colonies. Il décrit les transferts d’argent secrets et les « valises de cash » qualifiés de « dons » pour renforcer des alliances politiques. Parmi ses révélations les plus frappantes, Bourgi affirme que Laurent Gbagbo aurait versé 3 millions de dollars à Jacques Chirac et que Nicolas Sarkozy aurait menacé Gbagbo de “vitrifier” son régime lors de la présidentielle de 2010. Ces révélations ont suscité des réactions partagées, certains y voyant une tentative de discréditer Gbagbo, candidat potentiel à l’élection présidentielle de 2025, tandis que d’autres questionnent la légitimité de Ouattara, l’actuel président ivoirien. Bourgi, tout en assumant ses actes, critique l’arrogance de la France sous Macron et explique avoir honoré une promesse faite à Omar Bongo de révéler ces secrets après sa mort. À travers ces confessions, il appelle à une réforme des relations franco-africaines, plus transparentes et respectueuses de la souveraineté des États africains, pour mettre fin à un réseau d’influence souvent perçu comme un prolongement des logiques néo-coloniales.

D’autre part, le franc CFA, symbole de cette domination néo-coloniale, suscite de plus en plus d’opposition, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et récemment au Sénégal, où le président Bassirou Diomaye Faye a promis de le supprimer. Créé en 1945, il est utilisé par 14 pays au sein de l’UEMOA et de la CEMAC, mais est critiqué pour limiter la souveraineté économique et entraver l’industrialisation. En fixant sa parité avec l’euro, il restreint l’autonomie monétaire et privilégie les importations, comme l’a souligné l’économiste Kako Nubukpo. Au-delà du franc CFA, la France est perçue par certains comme un partenaire économique incohérent, incapable de s’adapter aux défis de la mondialisation et à la libéralisation des échanges, exacerbant ainsi les tensions avec l’Afrique.

L’héritage de la Françafrique se caractérise aussi par une économie de dépendance, où les entreprises françaises ont obtenu des monopoles dans des secteurs stratégiques, souvent en concordance avec des régimes corrompus. Vincent Bolloré incarne cet héritage, ayant bâti son empire dans les années 1980 sur les vestiges du capitalisme colonial, notamment dans les domaines du portuaire, du ferroviaire et du maritime avec l’acquisition de sociétés comme la Société commerciale des ports africains (Socopoa) et le groupe Rivaud, avant d’être éclaboussé par des scandales. Accusé en 2018 d’avoir utilisé son groupe Havas pour soutenir des campagnes présidentielles au Togo et en Guinée en échange de concessions portuaires, il a dénoncé ce qu’il qualifie de « procès en sorcellerie », rappelant que de telles pratiques étaient autrefois tolérées. Dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche, intitulée « Faut-il abandonner l’Afrique ? », il évoque une tradition d’influence historique entre Paris et l’Afrique soutenue par les autorités françaises elles-mêmes. Jean-Pierre Augé, ancien chef du secteur Afrique noire de la DGSE, confirme dans ses mémoires (Afrique adieu) que Paris encourageait les hommes d’affaires à user de moyens discutables pour maintenir les liens économiques avec ses anciennes colonies.

Ainsi, le retrait de Bolloré du continent en 2022, après la vente de ses activités portuaires et ferroviaires à MSC pour 5,7 milliards d’euros, marque un tournant décisif. Longtemps omniprésent dans les économies francophones avec 16 infrastructures portuaires, ce désengagement clôt une ère tout en recentrant son empire sur les médias, avec Canal+ et l’acquisition de Multichoice, géant sud-africain de la télévision. Lors d’une audition au Sénat par la Commission d’enquête parlementaire sur la concentration des médias, Bolloré a présenté ce changement comme un « combat culturel » pour offrir une alternative face à l’hégémonie américaine et chinoise, visant à maintenir l’influence culturelle française en Afrique. Ces propos rappellent les suggestions de Jacques Attali dans un rapport remis au président de la République en 2014 de « transformer à terme l’Organisation internationale de la francophonie en Union économique francophone ». Toutefois, ces stratégies suscitent des critiques, notamment de l’ONG Tournons la Page, qui dénonce un cadrage médiatique minimisant les critiques africaines envers la politique française. Ces tensions révèlent un rejet croissant des relations perçues comme déséquilibrées, où la Françafrique, sous diverses formes, continue d’entraver les aspirations souveraines des nations africaines.

Le tournant des années 2020 : une Françafrique en déclin ?

Le terme de “sentiment anti-français”, souvent critiqué pour sa simplification, occulte la complexité des relations franco-africaines. Utilisé depuis les années 2010 dans les discours politiques et médiatiques, il détourne la critique de la politique française en Afrique en mobilisant le terme « français » plutôt que « France » et en sous-entendant donc un “racisme anti-Français”, minimisant les responsabilités historiques et actuelles de l’ex-puissance coloniale. Ce terme est apparu dans un contexte marqué par les interventions militaires françaises au Sahel, notamment les opérations Serval et Barkhane, dont le bilan est particulièrement lourd : entre 2013 et 2022, 58 soldats français ont perdu la vie, dont 43 dans des accidents, parfois liés à des erreurs internes, des milliards d’euros ont été dépensés, et la lutte contre le djihadisme au Mali s’est soldée par un échec prolongé. Cet échec a conduit à l’expulsion progressive de la France de la région, symbolisée par la fermeture récente de bases militaires au Sénégal, au Tchad et en Côte d’Ivoire.

Le 10 décembre, l’état-major français a annoncé le rapatriement des trois Mirage 2000D stationnés à N’Djaména, suite à la décision de Mahamat Idriss Déby de mettre fin à l’accord de coopération militaire avec la France, actée le 28 novembre 2024. Deux avions, en fin de service, ont déjà quitté le Tchad, et le dernier suivra prochainement. Déployés en 2008 et 2019 contre des groupes rebelles, ces appareils marquent la fin du soutien militaire direct de la France et le déclin de son influence au Tchad. Ce retrait, bien que partiellement négocié, symbolise la fin d’une ère de soutien controversé aux régimes autoritaires, héritage de la Françafrique. Les relations entre N’Djaména et Paris se sont détériorées après que Déby a critiqué l’« attitude méprisante » d’Emmanuel Macron, qui déplorait un manque de reconnaissance pour l’engagement français au Sahel. Le Tchad a également exprimé sa déception face aux retombées limitées de la coopération militaire sur son développement, tout en soulignant l’apport historique de l’Afrique à la France, notamment lors des guerres mondiales.

D’autres pays africains ont affirmé leur souveraineté face à la présence militaire française. Le Sénégal a rejeté les propos de Macron sur un retrait concerté des troupes en 2025, soulignant qu’il s’agissait d’une décision souveraine. Le Premier ministre Ousmane Sonko a critiqué le rôle déstabilisateur de la France, citant la Libye et dénonçant les mauvais traitements infligés aux tirailleurs sénégalais. En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a annoncé le retrait des forces françaises d’Abidjan, deuxième plus grande base française en Afrique après Djibouti, d’ici janvier 2025 avec la rétrocession de la base militaire à l’armée ivoirienne, marquant un tournant souverainiste avant les élections d’octobre 2025. Ce désengagement, amorcé par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, témoigne du rejet croissant de l’influence française. Si ce néo-souverainisme traduit un désir d’émancipation des anciennes puissances coloniales, il sert parfois à des dirigeants virilistes de masquer des problèmes internes tels que la pauvreté, la corruption et le manque d’opportunités pour la jeunesse.

Les projections de la Françafrique : un nouveau modèle en construction

À l’horizon 2025, la Françafrique est en pleine mutation. Son avenir, incertain mais en transformation, dépendra des dynamiques locales et internationales. Paris semble tout d’abord réorienter sa stratégie en renforçant ses partenariats économiques avec des pays comme le Nigeria, le Kenya et l’Éthiopie, probablement pour compenser son recul en Afrique francophone. De nouveaux accords pourraient matérialiser cette diversification, en mettant l’accent sur le développement durable, l’innovation et la formation des jeunes. Ambition Africa 2025, prévu à Paris les 21 et 22 octobre sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, incarne cette volonté de renouveau. Cet événement réunira décideurs politiques, experts et entreprises africaines, ouvrant la voie à des partenariats plus modernes et respectueux des aspirations africaines.

Cependant, les défis restent considérables. Pour se réconcilier avec les peuples africains, pour beaucoup, la France doit abandonner toute posture paternaliste. Une meilleure anticipation des fragilités des États francophones, comme la faiblesse des institutions, les inégalités sociales et l’instabilité politique, permettrait de renforcer la gouvernance, soutenir le développement économique et limiter des menaces telles que le djihadisme. Par ailleurs, la montée en puissance de la Chine et de la Russie redessine les équilibres en Afrique. Ces acteurs, perçus comme moins interventionnistes, concurrencent l’influence française, notamment via les accords militaires du groupe Wagner. Face à cette recomposition géopolitique, nombre de spécialistes argumentent que Paris doit réajuster ses stratégies diplomatiques et militaires en redéfinissant des accords de défense basés sur la transparence et la réciprocité pour établir des partenariats durables et équitables.

Simultanément, la gestion des ressources naturelles et les enjeux climatiques s’imposent comme des priorités. Le Sommet Climate Chance Europe Afrique 2025 à Marseille se concentrera sur l’adaptation au changement climatique. Il réunira décideurs, experts et société civile pour promouvoir des solutions locales et renforcer la coopération euro-africaine. Le premier Bilan des actions d’adaptation en Europe analysera les risques climatiques, servant de base à la « Déclaration de Marseille » et au « Plan d’action de Marseille » qui proposeront 50 mesures concrètes, soumises lors de la COP30 à Belém et du Sommet Climate Chance Afrique, marquant ainsi un tournant dans les relations Europe-Afrique sur le climat.

La Françafrique à l’assaut d’un nouvel horizon

À l’aube de 2025, la Françafrique semble amorcer une transition importante. L’histoire de la Françafrique est loin d’être terminée, mais elle semble entrer dans une nouvelle phase où les anciennes pratiques devront laisser place à un partenariat renouvelé, basé sur l’égalité, la transparence et la coopération réciproque.

Sources :

- https://www.courrierinternational.com/article/vu-du-royaume-uni-vincent-bollore-victime-de-la-fin-de-la-francafrique

- https://www.youtube.com/watch?v=DMuP69Z9pZA&t=1s

- https://www.jeuneafrique.com/1645132/politique/senegal-tchad-cote-divoire-2024-annus-horribilis-pour-la-france-en-afrique/?utm_source=WhatsApp&utm_campaign=Flying&utm_medium=Social%20media

- https://www.teamfrance-export.fr/evenements/ambition-africa-2025

- https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/sommet-climate-chance-europe-afrique-2025-marseille/

- https://www.iris-france.org/190276-bouake-le-dernier-cold-case-de-la-francafrique-4-questions-a-thomas-hofnung/

- https://www.rfi.fr/fr/podcasts/le-grand-invit%C3%A9-afrique/20240930-l-avocat-robert-bourgi-d%C3%A9roule-les-secrets-d-une-vie-en-fran%C3%A7afrique-dans-ses-m%C3%A9moires-ils-savent-que-je-sais-tout

- https://fr.statista.com/infographie/32199/zones-du-franc-cfa-en-afrique-et-taux-de-change-avec-euro/

- https://www.bbc.com/afrique/region-42144947

- https://www.courrierinternational.com/article/francafrique-a-dix-mois-de-la-presidentielle-la-cote-d-ivoire-congedie-a-son-tour-l-armee-francaise_226124

Other posts that may interest you:

Discover more from The Sundial Press

Subscribe to get the latest posts sent to your email.